|

|

1 }, H9 f3 y( ?. w! f& @

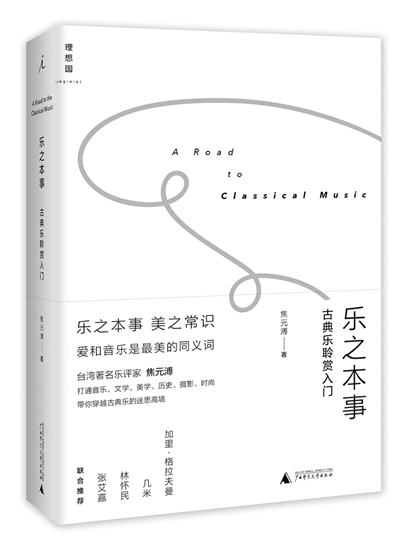

焦元溥愈来愈“出名”了。不仅是因为他有个在台湾海基会位居高职的父亲,有一个名满天下的创作型歌手妹妹,还因为他在过去的十年里,把越来越多对古典音乐严肃不乏丰富、翔实并且精彩的见解,融会成了一本本认真、厚重、扎实的著作。而他最新出版的这本《乐之本事》则多少有些不同。虽然内容同样丰富、精彩,但与他那些极具专业性、充满音乐分析的、犹如娓娓道来的象牙塔著作相比,《乐之本事》更像是一位循循善诱的音乐向导,她带着一群对古典音乐略感兴趣但却心怀不安的游客,向他们揭开那些垂附在古典音乐之前的面纱假象,拨开那些阻拦人们更多地去探索的荆棘莽丛,希冀向那些想要一窥门径却不得法的游客诉说古典音乐是什么。

. F6 H' Y: f, A7 y3 g& t6 z7 e# G8 [, s# B% U5 U$ N# W6 w

他为古典音乐一一祛魅

5 x; Z: L, U+ }9 i

3 e; V8 h; |- d0 V+ ?. j对于大部分作者来说,尤其是非虚构作品的作者,超过40岁也许才是一个高产的年纪,积累了足够的观察实践和知识储备,思考行文也才更为成熟。但是未到不惑之年的焦元溥,就已经出版了6本著作,其中还包括了三卷本63万言的《经典CD纵横谈》和两卷本洋洋90万字的《游艺黑白》。尤其是后者,你不仅能从中读到一个学者勤奋和用功的工作态度,还能体味到他孜孜不倦逐一访问那些长年旅行、漂泊不定的钢琴家背后的毅力与坚持。但在《乐之本事》里,虽然我们也能惊鸿一瞥地看到他在音乐路上上下求索的苦行,但更多的却是他对音乐的满腔热情、对爱乐的长久坚守、对入门者的亲善理解,以及他那音乐学博士文凭和百万字著述后的不忘初心。

: z c) t" h! W: R! W G7 l) \+ _# u" S* F$ W

市面上大部分的古典音乐普及书,一般而言都会从音高、强弱、节奏、乐器类型、记谱法、调式开始,然后再按照音乐史时序,从巴洛克到古典时代、浪漫时代层层推进,最后止于二十世纪音乐和非西方音乐——就算内容稍有不同,也多是次序的变化,就基本元素并无多少新意。- `, Q" E6 G) g3 o: P1 F, z, {: N

0 L2 ]: V* U9 e4 F- D Q$ T; g

与这些常见的普及书不同,《乐之本事》的立足点虽然也是面向那些对古典乐稍有兴趣但却无从深入的入门者,但它却丝毫不着意向他们传递那些海量的系统知识。与其说焦元溥此书是剑走偏锋,倒不如说他是放下了一个专业学者的架子,走出了“古典音乐普及”约等于音乐学普及、音乐史普及的窠臼。他抛开那些令人望而生畏的名词解释,更多地基于古典音乐在这个快餐时代所处的社会境遇,以及人们面对古典乐时所持有的社会心态,以专家身,讲家常话,带读者破除一个个关于古典音乐的困惑和迷思。

8 J5 y9 C- B) A4 B, o$ t" x3 v4 u0 H- I) P& N! c V

焦元溥首先要力图破除关于古典音乐的一系列迷思:一定要学音乐才能欣赏古典乐吗?听不懂就不能欣赏古典乐吗?它真的很难吗?有所谓的“经典名曲曲单”吗?甚至连“古典音乐”这个名词本身的可靠性也做了质询——古典音乐真的古典吗,或者真的“古”吗?那些在寻常百姓眼中关于古典音乐阳春白雪的种种想象,在焦元溥这里无不被一一祛魅。焦元溥没有解说什么是奏鸣曲式,也没有讲解何谓关系大小调,但他却切中了普罗大众关于古典音乐畏难心理的种种迷思。在他笔下,那些在大众看来只可远观却无从“亵玩”的抽象、流动的声音艺术,开始变得浅近却不庸俗,亲和但绝无谄媚。

5 X* r1 K( [! f" K Q' p( o: S9 u( d/ U+ y/ a: n

破没有乐理知识一样可以听古典音乐0 i7 A- \2 r9 g4 |* _

. H9 S7 ^" K2 P如上所述,《乐之本事》的第一主题就是:破。破除人们对于古典音乐的敬畏,以及随之相伴的种种预设立场——我们之所以很难喜欢上古典乐,是因为欣赏水平低、看不懂五线谱、也没学过乐理。事实上,匮乏艰深的乐理知识、不了解作品产生的时代背景,乃至不识谱、听不懂唱意大利文和德文的歌剧,这些统统不会阻碍人们去感受和欣赏古典音乐,正如电影观众们大多都没有学过剪辑、照明、摄影、编剧,但这却丝毫不阻碍他们去欣赏电影。虽然古典音乐不像商业电影一样是有着通俗易懂的故事情节和直观丰富的视觉元素的大众艺术,但如果只有学过乐器、钻研过乐理才能欣赏交响曲的话,那音乐早就变成了只有专家内行才能自娱自乐的智力游戏,而非可以飞入寻常百姓家的欣赏娱乐。

3 p0 c2 V" V+ f# ]2 s$ G

# h! e1 K6 i1 j7 ?+ ~立乐章间不鼓掌的历史嬗变5 w2 J0 ?; D3 m& H/ B0 }) W

2 X( L: M( T8 {+ I8 O) s7 X7 @

《乐之本事》的第二主题就是:立。破除了种种对古典音乐的成见乃至偏见之后,焦元溥也简明扼要地介绍了从文艺复兴、巴洛克时代到古典时期、浪漫主义乃至无调性音乐的音乐史,以及独奏、室内乐、协奏、声乐等演出形式;但更为重要的是,他系统而又贴心地为读者详细解答了许多人们好奇但却从未被明确回答过的问题:为何乐章间不得鼓掌?甚至为何有时音乐结束时也不要着急鼓掌?弹出错音的大师还能否被称之为大师?为什么要听现场?我们为何要反复聆听不同的演奏者演绎同一首作品?为何有些演奏者背谱演奏,有些则不?这些问题是为那些初涉古典乐、但却颇感无所适从的入门者准备的,他们之中很多人对古典乐已经有了一定的认识和自己的感知,但却总因为在不合时宜的时候鼓掌,或是在网络论坛上说了一些略显外行的话,而遭到了所谓资深内行的冷嘲热讽。很多人就此深感古典音乐种种限制规矩繁多,稍有不慎便贻笑大方;偶想一探究竟,但所获得的反馈,不是大相径庭的解答,就是更为猛烈的嘲讽、所有这些都远不如听流行乐来得轻松自在,于是他们就选择退避三舍。

% R. \( y6 |2 w; I I1 f' ] R: n" Q0 a3 O; L$ q0 W

作为生长在类似文化氛围中的焦元溥,深谙那些古典音乐起步甚晚地区人们的困惑与诉求。面对那些入门者难于启齿的问题,他或引经据典,或八卦轶事,将心比心地为那些初入门径者解答各种音乐会礼仪的历史嬗变,音乐里那些不完美所带来的震撼,如何宽容但却理性地看待错音、车祸、不背谱这些经常成为乐迷们攻击对象的“音乐现象”。焦凭借他丰富的聆赏经历和专业知识、与艺术家、演奏者访谈时所听到的业内趣闻和从业苦衷,以及借由文学、电影等与音乐有相似性的艺术形式的触类旁通,深入浅出地勾勒出这些音乐“周边”。比如说“乐章间不能鼓掌”这一成规,焦不单单以各种鲜活实例和音乐家们的现身说法来解释它存在的艺术原因,还探究了鼓掌时机这一行为的源流,甚至《基度山伯爵》和《包法利夫人》也作为他考察历史流变的凭据——在此,当代的音乐会礼仪并非一个只需简单遵守的知识点,其背后还有一幅生动的历史画卷,让我们看到风俗的流转、历史的嬗变,以及其背后文化心态演化的进程。; S2 v1 d+ v) {% e

Z! ^4 o' v$ G# p

进探索和感知音乐的无限可能9 @" x3 J4 H* X* ]8 i

) i2 z$ Z8 C) Z5 W8 {4 H《乐之本事》的第三主题则是:进。作为一本以普及为主旨的入门书,提纲挈领的介绍自然是其主要功能,但如何在之后再给入门者指明一条进阶之路,则异常吊诡。一方面,音乐欣赏有着极大的私人性,喜欢与否经常是个人偏好,并无是非对错之分,强行的进阶指导不仅蛮横而且愚鲁。另一方面,当入门者听腻了那些声声入耳的曼妙旋律后,总会想去寻找一些更具挑战性的作品来聆赏,但深入的聆赏就不得不面对很多专业性的门槛、时间成本以及经济投入等等问题。" F8 j4 F; E, `) O, L

. j/ t7 \, m* m

( P! _& J Z$ |: D* |对此,焦并没有给出具体建议,只是指明了一些态度:专注、耐心、开放式地对待自己没听过的作曲家和古典音乐之外的音乐。尤其是他在书中对现代音乐的支持与推广,更是极具视野和魄力。毕竟古典音乐无论如何汗牛充栋,毕竟是关于过去的艺术,而一门艺术想要发展常青,就离不开对当代音乐的关注和推介。在此意义上,《乐之本事》是一本以“音乐语境”为核心的入门著作,它试图破除现代人对古典乐敬而远之的社会语境,也力求展现古典音乐及其发展的历史语境,并且言明了古典音乐如何生存和发展的未来语境。正是在这三个主题框架下,焦元溥导引着那些原本在古典音乐大门之外驻足不前的观者,进入琴音乐声里的万千世界,卸下包袱、放下成见,以童心的好奇,探索和感知音乐的无限可能。

$ e: {; g: r( O8 e$ |7 ^4 T

. R3 b v$ V D: m, Q0 m: {5 C

|

|