|

|

的强奏,尽管节拍是三拍子,但其饱满的音响和附点的节奏,以及号角齐鸣的形态,都使这一主题具备进行曲的特点和英雄性的面貌,成为一支雄伟的凯歌。

2 h. R( D5 R# P3 K% P9 d9 I( p8 ]

, `) J1 x5 f3 r8 l9 Q* r% H, W+ O" q 这两个主题的交替变奏成为这一乐章的动力,还有一些戏剧性因素不时闯入,在第二主题第一次变奏的开头,第一乐章的命运动机的凶兆节奏已经潜入进来,而在这一段变奏的结尾显得特别突出。而乐章的第一主题的一次小调的变奏音响严峻,感人至深。这一主题通过进一步的发展,变成刚毅而坚定,它的最后一次变奏音响宽广,像英雄性的战歌一般,表明英雄性的形象终于把一些沉思和犹疑彻底抛掉,它已经为斗争做好准备,对未来的胜利满怀信心。

- L4 f# r% e$ B" f5 Z; ? W6 @

% R: j9 i2 H3 d$ X* d& F+ o! S5 _) t' H' H8 }/ ^3 N' `! |2 i

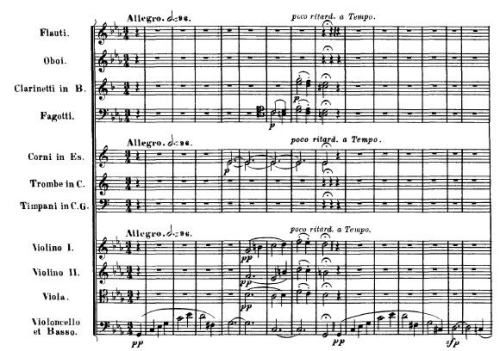

第三乐章,快板,深沉的谐谑曲,复三段体结构,开头极弱,陈述一段上行音阶,似乎是一个疑问,然后圆号以非常有力的斗志昂扬的强奏进行去节奏突然进入,好像是对疑问的坚定的回答。由一连串沉着、抑制的和弦组成。

; u; h6 B9 d7 Y! }' h1 _& d% [. \4 T! A, P' U

5 k Q) Q& i# |6 Y' G2 ]- s) ^3 E) a( J: h$ [" @

# s7 R- c! H$ @ {

# s7 R- c! H$ @ {

/ k7 |2 K4 ^: K' `' W h8 F

在这一主题中既有急切的冲动,又有犹豫和顺从。它仿佛表现一个人内心不平静的感情。这一基本主题两次陈述后,猛然闯入一个非常活跃的新主题,它那敲门的节奏我们一下子就能认出,这是命运动机的一个变形。 它的音响威严,有挑衅性,在乐章的第一大段落中,可以看到那畏惧而悲戚的基本主题同命运动机三次轮番呈现,而且每一次都伴随着越来越尖锐和复杂的发展,命运动机的每一次出现都增强了一层戏剧性的紧张气氛,最后这阴暗的势力还完全占了上风。& y9 J3 O3 m4 N1 ]% j

2 R7 R( Y- ]! K4 n, L% u

# z1 k- D0 \1 J# M7 s7 a: s/ h 乐章的中段出现了明显的转折。悲剧性的小调转化为明朗胜利的C大调,主调和声的手法让位给复调声部模仿的生动呼应;现在,扰人的犹豫,不愉快的思索,尖锐的斗争,全部扫除得一干二净,到处是漫无节制的欢乐,充满了不可遏制的力量;一个情绪饱满强烈的民间舞曲的旋律,起先由低音提琴以略嫌笨重的舞步传了出来,这是真正晴朗的乐思,真正喜悦的情调,它的复调发展更有力地体现出民间欢乐的舞蹈场面。

% h+ T4 Y7 U. g1 P3 l+ ~

7 V, Q; u, r- {( r- |, n5 _8 A w

5 ]1 x% u1 v% b" e+ e 但是这种力量逐渐地低落下去,舞蹈性主题越来越轻微、深沉,最后在个别短小的下行音型中消失。乐章的第三段是第一段经过变化和压缩的反复。在这里,一切都沉入虚幻的迷雾之中,两个主题都用尖刻的顿音奏出,全部使用极轻的音量(pp),经常出现休止符。它们之间先前那种对比全消失了:开头的悲剧性主题的流畅进行也不见了,它的节奏近似命运的动机,仿佛完全被后者吸引住似的;命运的动机本身也音响变轻,它原有的威力丧尽了,逐渐被前者融化了。现在,几乎是一片寂静,但这又不是真的寂静。我们可以听到弦乐器微弱的深呼吸和定音鼓晦暗的跳动,开始在积蓄戏剧性的惊人力量,准备向胜利的终曲过渡。在弦乐器轻微的持续音背景上,传来命运动机在定音鼓上的遥远而神秘的节奏,在这长时间的等待之后,像试探一样从地深处升起了第一主题经过变化了的旋律,它郁郁不欢,多次被打断又重新开始,始终被限制在一定的范围内活动,但它以最大的力量,热情地坚持着,力图从阴暗和痛苦的深处冲向光明。终于,它跳入本位E音,打开了进人肯定胜利和光明的C大调的通路,它的旋律扩展了,最后在属和弦、下属和弦和主和弦相互交融的不协和音响中,以不断增强的力量直接转入那光辉灿烂的终曲。, u$ V$ ?5 _" { n7 _

% W* f/ ~ ~! P7 K" h

8 g( B- D) C6 e3 |: R, b

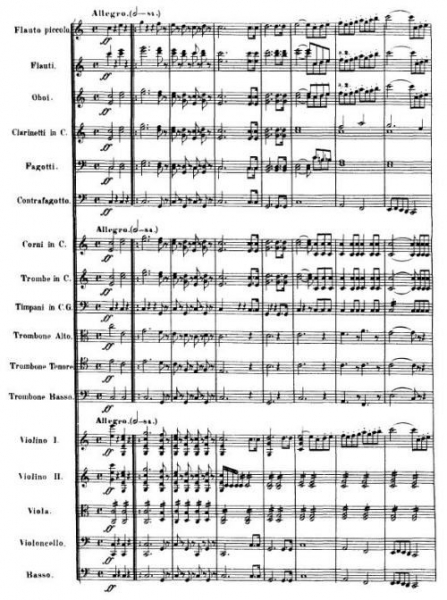

第四乐章,快板,奏鸣曲式。纤细、朦胧的音色被一片辉煌胜利的音响所替代,三支长号在中部、一只短笛在顶部,一个低音大管在底部充分丰富了这段胜利之歌,充满了欢腾、光明和胜利的情绪。表现了人民群众的胜利和光辉节目的情绪,它那积极地一往无前的旋律进行、明晰的节奏、大量使用的和弦,以及强壮饱满的音响,都使主题添加了英雄性的光辉。它使整部交响曲所塑造的英雄形象焕发出耀眼的光辉,说明英雄在同命运的激烈搏斗中终于战胜邪恶的黑暗势力而获得最后胜利。' ]3 D# v8 J: p/ S& }

\5 h9 `- T( f

5 n% c5 Y4 N7 n a

5 n% c5 Y4 N7 n a

第二主题转人G大调,是一支生动欢跃的舞曲性旋律,它那三连音的节奏在所有强拍和次强拍上都得到强调。 结束呈示部的结尾段主题也在属调上,它的音乐再一次肯定整个呈示部的光明、欢乐和英雄性的特点。8 i1 Y$ o1 T% F! z* ^

0 t9 b# f% J7 k. X: k

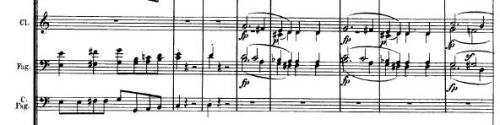

) {1 e# E) U! c2 G) A6 V0 H! _) i 发展部饱满有力,主要是广泛发展活跃的第二主题,接近高潮时,音乐还越来越明显地插进命运动机的因素,它为第三乐章第二主题——命运主题的进入做好准备。中间经过几次舒缓的节奏,好像是一种对取得胜利艰难的历程的回顾和感慨。- }( G. `7 E# c3 e

9 u# ]$ M' ?* H& P/ I! R+ ~

! s E8 j4 j* H; j% m q" H- M. O

- P8 w; l8 ?& B5 x

% c6 L$ i, q7 O; a6 M) w: C( \( q1 C 当再现部开始时,欢乐和胜利的主题便以其光辉夺目的全奏迫使这种回顾销声匿迹。终曲的尾声很长,开始时出现一个号召性的新主题,这实际上是从乐章的第一主题和连接段主题衍化出来的,随后速度更快(Presto),是结尾段的主题重现。原来代表威胁性的主题也变成了一片欢呼之歌,最后则是第一主题以其硕大无比的威力长时间保持在光辉灿烂的C大调中——它的C大调和弦的轰鸣长达几十小节,似乎是对胜利的一种享受。命运的主题终于屈从于胜利凯旋的欢乐,黑暗的势力被彻底解除武装,光明和胜利是不可抗拒的。

4 A. [0 M1 J0 r; d# ~ I' L

9 k" R# ?/ k- N0 X

" b- z( H+ E, @ 贝多芬的《第五交响曲》在他的全部交响曲创作中是最有代表性的一部。恩格斯对这部交响曲有过很高的评价,他在给妹妹的信上甚至这样说:“要是你还没有听过这部壮丽的作品的话,那你这一生可以说是什么音乐也没有听过。 |

|