|

|

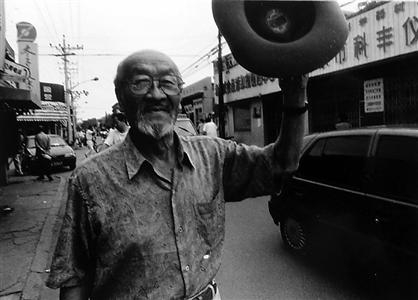

王洛宾与臧克家:两位世纪老人的会面

# P) t9 q8 a6 c

) H( g; o. |9 G a洛宾老给我的信中,谈到为著名老诗人臧克家的诗谱曲的事,这也是值得记下来的一段佳话。

* }$ i X0 T M3 U0 U9 ^

% [* Y- h8 e3 |6 `$ ~8 C王洛宾1912年12月28日出生在老北京的一条小胡同里,从上世纪30年代他离开北京师范大学音乐系、投身西北战地服务团起,再回到北京,已经是半个世纪过去了。然而,难以割舍的老北京情怀,却时时萦绕着他。

: K ^- i5 ~0 o$ w/ [7 |

@) _* \2 A! m8 b5 z庆贺艺术生涯60周年音乐会举办后的一天,我们伴着他在一条条小胡同里信步走着,从朝阳门外一直步入朝阳门里的南小街。走着走着,我忽然发现,我们竟来到了赵堂子胡同,著名诗人臧克家的院落前。这散步的“意外”,像是老天冥冥之中的安排,促成了两位世纪老人的会面。

" [4 \: q1 ]5 N4 F' g& @% x0 f$ ?& Z- w" V( M4 H1 o$ A

我知道,那时年已91岁高龄的臧老近年身体一直不太好,极少会客,我很久不忍上门打扰了。可这天,我还是按响了那扇朱红色大门上的电铃。来开门的是臧老的夫人郑曼,她热情地把我让进院里。我犹豫了一下,说:“今天,我陪王洛宾逛逛北京的胡同,路过这儿,想见见臧老,不知……”0 \0 F0 I0 f+ ~& f i+ I; o4 Q

, r# E5 L& A6 r( ?7 L8 y“王洛宾?西部歌王?王先生在哪儿?快请进。”郑曼热情地搀扶着洛宾老人,一边带我们走进客厅,一边说:“昨晚电视新闻里播了,我们都看到了,老先生从艺60年,很不容易。怎么能不见呢?”

; u4 ~( Q1 ~% C* \7 s; M8 R! g0 u C' i7 q5 n

让我们在宽敞明亮的客厅落座后,郑曼去臧老的书房兼卧室通报。这时,臧老的女儿苏伊一家三口过来向王先生问好,苏伊可爱的小女儿文雯连声叫:“西部歌王爷爷好!”苏伊说:“我们全家都喜欢您的歌,今天能见到您,真没想到,真高兴。”

0 |; z7 \& s9 M1 A0 x1 z) [8 U8 l: ]4 I. M

一会儿,臧老从书房走出来,向王洛宾伸出了双手。王洛宾迎上前去,两位饱经沧桑的老人,20世纪杰出的诗人与歌者的双手,紧紧地握在了一起。1 E; n9 i$ x) T" I$ z/ Y4 |

( T% S" ?4 D6 |" a2 C' p

王洛宾说:“我在北京师范大学念书时,就读您的诗,《老马》《春鸟》等名篇,现在还能背得出来。”臧克家说:“当年我在大西南。你在大西北,战地服务团吧?50多年了……你的那么多民歌,是歌,也是诗。”% v$ |6 x/ A4 K- k" u N+ Q3 Q

; [. b2 F4 k4 V2 R1 F. D7 n. O郑曼为我们沏上浓浓的香茶,然后嘱咐老伴:“心脏不好,不要太激动啊。”臧老挥挥手,说:“不要紧,我们慢慢聊。”他关切地问起王洛宾的身体怎么样,王洛宾说:“3月份刚做了胆切除手术,现在不错,昨天还在舞台上表演,一连唱了三个歌。”9 s6 t# g6 O. w% A0 d5 a! \

6 o& [' M: k6 V& u5 J

我向臧老介绍了文艺晚会的盛况,并说:“北京电视台录了像,很快会播出。”臧老很感兴趣地表示“到时我要看看”。

2 l7 t+ p7 X, l9 k" _! f4 N0 A4 l) a9 ]+ O

在一旁的臧老小孙女,这时拉着“西部歌王爷爷”的手说:“爷爷,表演一个节目吧!行吗?”苏伊马上把她拉过来。王洛宾老人却笑了,他风趣地说:“请客人表演,你得先表演,怎么样?”不想,小姑娘一点也不发怵,说:“好吧。”她眨了眨眼睛,问妈妈:“唱哪个歌?”苏伊说:“就唱你平时爱唱的王爷爷的歌吧。”“好吧。”于是,小姑娘带着表演动作,唱起来——掀起你的盖头来,让我看看你的眉,你的眉毛细又长啊,好像那树梢的弯月亮。 f1 c* {. a" [2 F6 v. |

, a+ q# Y9 ?" ^% A! n( s……

+ J% W9 x5 i. b0 q4 F& o" W- o2 z0 r6 u& Z' a6 d) v4 R1 {

童声童趣,给两位老人带来很大的快乐,大家鼓起掌来。臧克家说:“你的歌有翅膀,很多人都会唱。”, x/ g0 p; Q' a

' `" J, O, {$ u4 e3 y9 E# E王洛宾拿出一本中国文联出版公司出版的《纯情的梦——王洛宾自选作品集》,翻开扉页,在上面写了“臧克家艺兄指正洛宾1995年7月1日”,送给老诗人。臧老让夫人取来新近再版的《臧克家诗选》,也在扉页上写下“洛宾艺兄存正克家1995年7月1日”,回赠给老音乐家。

! D9 G3 b" Y, {2 t: T+ f4 h- N1 ^% Z) a4 I+ J8 @2 G m

王洛宾翻开厚厚的诗集,对臧老说:“小朋友刚才唱完了,该我了。我即兴为您的一首诗谱曲,然后唱给您听听,看您满意吗。”臧老和大家都拍起手来。 K1 R. p h+ B; V4 t! F

( Y$ K; S! e! B8 Z( M# N, [1 E

王洛宾选的是臧克家写于1956年的题为《送宝》 的一首短诗。他略作构思,便放开喉咙——; z6 r4 i6 [$ C! m7 `" e) y

" M% G3 w, b, m大海天天送宝,

1 l; f6 r( l/ \: t- x! I5 h, i- b" ?

沙滩上踏满了脚印,! E' K" c# g, k1 D! L

, S9 h0 x; C3 z% W3 Q

手里玩弄着贝壳,

& u+ l* M7 G2 j3 C8 l% _3 }2 n- O8 i: h y: G( m" W% ?2 S

脸上带着笑容,; Q W' y) v8 q0 D! B

" o5 u1 ]- [& i% B4 H; `在这里不分大人孩子,7 P: w- D: }7 k7 O

$ x8 g* r I, A

个个都是大自然的儿童。

# j4 {* O- i% P% K8 k" \" S6 q7 a. a+ X3 x1 X: G/ n

歌声婉转抒情,十分动听,臧老听罢高兴地站起来,连声称赞,并意味深长地说:“好听的歌子在生活中,你的旋律是从那儿来的。”* z- b# h3 W; V$ X

( j. l5 O. q" o; j+ V

王洛宾郑重地对老诗人说:“我要再为您的诗谱写一首曲子,会更好的。”臧老说:“谢谢你了。” x" K4 d; L4 C) s. I; a- S" e

9 ~% \2 T* N+ o

时间过得很快,眼看一个小时快过去了。我和王先生只好向老诗人告辞。臧老拉着我们的手,说:“今天很难得,来,我们多照几张相吧。”他还把一直在旁边为我们拍照的摄影记者王瑶叫到身边,让女儿苏伊为我们又照了一张合影。

& u) |3 U# a0 k( \$ N/ M5 [

+ P3 i9 O0 w8 T3 r, A4 ^离开时,臧老执意要送一送。于是,两位耄耋老人相互搀扶着,慢慢地穿过弥漫着丁香花香气的庭院,来到大门口。洛宾老人再次与他景仰的老诗人紧紧握手。臧老则一直目送着“西部歌王”远去……

/ x/ y( ?* E2 X, p5 b9 W I, C' G& l4 y9 C" p8 P

此后,在繁忙的演出和出访中,王洛宾没有食言。他在给我的信中,附有一页歌谱,是他为他的“艺兄”臧克家的名篇《反抗的手》创作的——4 p7 G% C; a% u* z8 w

$ a- S: F4 _) H" Z+ _9 i

上帝给了享受的人一张口

+ b% t% }- a: R; {& P/ ?

) ~# Z' O! l* j, ]1 l1 f# Z- G给了奴才一个软的膝头8 ~7 p4 d6 {/ U

9 D, g+ j, @& h5 R2 ^给了拿破仑一柄剑8 j' M" w# W* U; P" V0 s' L5 a" p

2 a# E% r- F% G也给了奴隶们一双反抗的手

" L1 Z) t# O% E7 Y' v8 |; z+ J6 J5 l8 X3 i) Q; Q$ S

曲子用了d调,4/4拍,旋律高亢而有力度。这,也许是这位著名作曲家最后的创作了。

3 H! Q+ r6 G0 b# s6 C$ @" v- v. ^. \

1 m7 L) _# V" X+ [王洛宾去世的噩耗通过电波传进北京协和医院的病房,臧老在病床上对女儿说:“要尽我的意思……”女儿以他的名义,代他向“王洛宾艺兄”敬献了花圈。, C3 L7 v" Y2 V7 T

! ?+ |5 \# ^& m

魂归天山,曲留民间,京城留下他眷恋的足迹

1 A" o" @5 U4 L. i* R& e7 L; ^1 Y4 B) E* p! l

王洛宾历尽人间苦难,在中国民族音乐尤其是民歌领域辛勤耕耘60余载,硕果累累,无愧于民间民众授予他的“西部歌王”的称号。他在生命的最后一年,以82岁的高龄,奇迹般地创造了西部民歌和他艺术生涯的最后辉煌——不仅可容纳2700个座位的北展剧场一票难求,音乐会的录像在北京电视台播出后,观众反响热烈,电视台安排重播竟达5次之多。令人欣慰的是,在这位老艺术家生命的弥留之际,1996年1月29日,中国音乐著作权协会急件致函王洛宾,明确:“关于民歌的著作权问题,我会认为,谁改编、整理的,版权就应归谁”。2月7日,解放军总政治部文化部发出慰问电,高度评价王洛宾为弘扬民族文化做出的巨大贡献,并希望他早日康复。8 |8 w( y6 I- B% y. I$ ~

- e& g8 s5 ~; S- h5 x然而,老人对这一切已淡然处之,他心中看重的唯有观众。他对我说过,一个音乐家,他的歌没有人唱了他就死了;我希望我的歌,500年后还有人在唱。! L& g8 k; i/ M

& b" A& e' J H3 J5 o# q. u我庆幸有缘与洛宾老一起度过了他在北京的最后一段时光,许多难忘的情景至今历历在目。1995年6月16日下午,我和中国少数民族文化基金会的负责同志以及荀永利等朋友到首都机场接机,一位女士献上了一大束鲜花,给老人带来欢乐。我告诉他安排他住在磁器口宾馆,他连声说:“好,那儿有豆汁喝。”宾馆的刘总十分崇敬洛宾老,每天派人打来热乎乎的豆汁儿、焦圈儿放到老人的餐桌上。一次,我陪他逛燕莎商城,老人在当时算得上很时尚的大商厦里看得有滋有味。恰巧,我们遇上了也来购物的陈宝国、赵奎娥夫妇。宝国一下瞪大了眼睛,说:“我们太喜欢您的歌了。您的音乐会我可以去主持啊。”赵奎娥说:“我们一起照张相吧。”这一拍照,围过来不少人,人们不认识王洛宾,却都认出了陈宝国。宝国一再嘱咐我:“别忘了把照片给我啊。” }3 e. K0 G- g7 }

4 g- e6 ~0 o/ `8 M7 d, ]7 h) M8 w2 g欢乐的时光总是过得太快,有一天,我们设宴为洛宾老饯行。那夜,大家都喝多了。不揣冒昧的我,竟提出请洛宾老为我刚刚发表的一首诗谱曲。老人微笑着,说:“好,你把它写下来吧。”我快速地把那首题为《那支歌不再有旋律》的诗写在纸上。洛宾老默吟了一会儿,说:“这是写给心上的姑娘的啊。”他站起身,轻声唱了起来。在座的音乐学院女博士李玫熟练地记下了曲谱。洛宾老稍做订正后,送给我作纪念。若干年后,《音乐周报》总编辑白宙伟把这首歌发表在该报的“创作版”上了。! V1 f( t( n& h" o6 e7 D5 @

& o/ N9 u1 J" [! h

第二天,我和朋友们送洛宾老去首都机场,他要赶赴厦门参加一个活动。在机场,不少人认出了“西部歌王”,纷纷围过来向他致意,请他签名留念。一个小伙子转过身子,执意让老先生在他的背心上留言。于是,洛宾老微笑着提笔写了这样一句话:“音乐使人向上!”机场的工作人员也提供方便,破例让我陪着老人一起通过安检。就要分别了,洛宾老紧紧握着我的手,说:“这些天,你辛苦了……”我怎么也没有想到,这竟成了与王洛宾先生的永别。+ c5 ^) l1 e7 d5 f' S8 K5 l

" b: g; Y( y0 P8 F& ^1995年12月底的一天清晨,下了夜班刚刚睡着的我被一阵电话铃声吵醒,原来是洛宾老人到了首都机场,电话是他打来的。听来,老人十分兴奋:“告诉你一个好消息……”他告诉我,文化部正式通知新疆有关部门,要自治区歌舞团赶排一台歌舞节目,全部用王洛宾的作品,准备出国演出。他还说,这次是应邀去新加坡访问路过北京,回来后我们再见面。

2 N9 n0 q# b: n. T5 ?7 T' G. |1 c/ E, ^% W/ b

当时,我和洛宾老都不可能想到,我们竟再也不能见面了……距我们那次通话两个多月后的一天,1996年3月14日凌晨零时40分,王洛宾老人在那遥远的地方溘然长逝。新华社当天向全世界发布了这一消息,我清楚地记得标题是《魂归天山,曲留民间,一代歌王王洛宾逝世》。% H( C0 O$ P7 z( _& x/ z

4 Y: T) E: E4 P( d% q4 ?) z洛宾老走了,他带着最后的辉煌走了,他带着满足与欣慰走了,他也带着许多还未了却的心愿永远地走了……

0 E# I& U7 C6 Z+ M( H

; r6 A, J1 h0 U3 E7 ^8 ~敬爱的洛宾老,这篇文字没有能够在您的生前写出,您永远看不到了,这全是我手懒的罪过。然而,就在我写就此稿,还在面对着电脑呆呆地发懵时,报社合唱团的同事来催我,“今晚排练王洛宾的歌,别忘了带上歌谱……”9 a# ^8 }, O! L3 d) j

& Q+ l2 L# r* B4 M( j3 g4 Y' n

是啊,洛宾老,您的歌,您留在人间那无数优美的旋律,以及您用全部真诚与爱心写就的人生乐章,人们会永远永远地传唱下去……

: a. f# K2 O8 s+ E6 L4 H3 G R

% m0 B0 h. e3 i' x

|

|