|

|

1 H* n' ^) W8 k9 [- p" f3 \: p

KTV衰败的锅,可能要流量明星来背?

2 P0 e. D. n! k4 K6 [8 B/ T( g* _3 o" G4 ^/ o3 u) K( g* d" ~' J

前几日,“中国现存KTV企业不及七年前一半”的话题,登上热搜,将这个沉寂许久的行业,再度拉回大众视野。根据《中国音乐产业发展总报告》,受疫情等因素叠加影响,2020年KTV行业整体客流量下降70%~80%。截至2021年3月,我国KTV企业仅剩6.4万家。

8 Y. ~6 [9 U3 m9 V3 c. d, N* X/ b/ B8 T! g! q0 L

但KTV的没落显然不只是因为疫情,回顾十多年来我国KTV行业的发展历程,相关企业的增速,呈现倒V型走势,从2015年达到高点11%后,就已经走进了下坡路。目前,这一行业中已有超50%的企业,处于注销或吊销状态。

, i4 m! Y! [3 g; h W s/ ^) \6 B1 [0 V8 L

年轻人正在抛弃KTV,而另一个尴尬的事实是,很多人发现自己去了KTV也是“无歌可唱”,基本上都在唱老歌,新歌没几人会唱。一位KTV经营人士感概道,“华语乐坛似乎很久没有出现过一首传唱度极高、又能打动人心的歌曲了”,所以他们不得不将用户锁定为70和80后。

- N& F8 C* f1 z2 h' Z! U" I5 J' V

乐坛兴,则KTV兴,KTV的行业发展与华语乐坛的繁荣休戚相关,但如今资本和流量裹挟下的乐坛,已经再也无法支撑KTV的生存。

% M& R4 g, I7 C8 L }0 {6 a

( K. S( {9 F }0 v流量明星对乐坛的贡献不是歌+ G6 g9 K9 f! Q( M( E

c% i- t9 r: s. {3 e- h

“流量明星的粉丝到了KTV是多么的无助?”一位虎扑用户在社区内发出这样一个疑问,他称跟女友及女友的闺蜜去KTV,闺蜜是肖战粉丝,而女友是王一博粉丝,她俩各自点各自偶像的歌,结果发现自己也没法唱。! S, k' n/ `4 ?# b, `& j4 o

' j1 G+ q* W3 K% h. l; ^: w. ~

《十年》、《K歌之王》、《死了都要爱》、《后来》…十多年过去了,很多人发现KTV必点神曲到现在还是这些老歌,没有一首来自现在走红的歌手。

. I. ?, [8 R' a+ m0 Z" ?2 h5 G+ Z; v1 m& S, t) ?) N+ Z5 \. m1 O

早在2018年,法国音乐流媒体服务商Deezer曾有过一项调查,调查称巴西、英国、法国、德国和美国等五国成年人,平均在27岁11个月时会患上“音乐麻痹症”。而所谓音乐麻痹症,就是听众不再对新的音乐产生探索欲求,并且开始反复聆听同样的旋律和同一种类型的音乐。+ i6 Z9 P$ Y" \: b9 O' _& x

( C+ }5 [7 L0 U7 ]2 {; M+ C+ I4 u这份调查中也给出了原因,19%的人表示因为选择太多,16%的人表示因为工作太忙,11%的人表示因为要照顾小孩。面对现在的华语乐坛,我国患上音乐麻痹症的人可能也不在少数,主要是因为选择太多,而精品太少。: B# F+ t8 q, @' z+ S, M% m

7 r/ Q+ z. Q* n0 f) W' ~/ b

《2019年华语数字音乐年度报告》显示,2019年新增歌曲总量达到近24万首,近乎2017年和2018年的数据总和,发歌艺人更是高达7.4万人,也超出2017年2.9万人和2018年近4.2万人之和。但是,艺人平均发歌数量却由4.5首(2017年)下降到了3.2首(2019年),更关键的是,查看各大音乐榜单,很多歌连听都没听过,也没有想听的欲望。

* _8 o7 \+ r% e \8 O1 @+ e! Y/ M9 A' K$ x8 z- ?7 ^: p4 X6 p" \8 |

9 L/ Q' D, O: Q& J

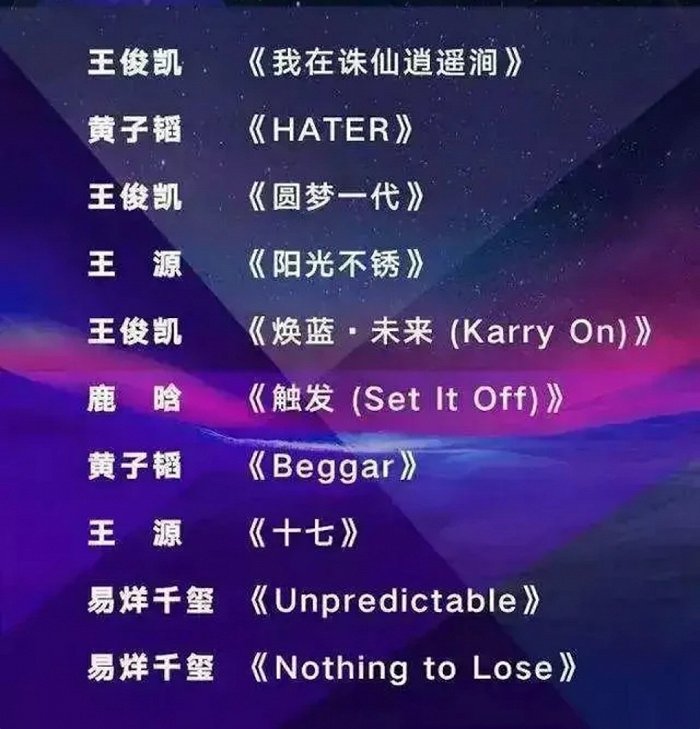

比如2018年公布的年度十大金曲,几乎被TFBoys、鹿晗、黄子韬等“流量歌手”承包。这份榜单曾引发诸多争议,它意味着以前能为歌手带来高人气高话题度、作为歌手立业之本的音乐作品,现如今却成了歌手流量的附庸。, F- S* n$ p% J& }6 @! y5 }

4 {9 E8 O! M0 M4 K) U2 m0 D

简单来讲,以前我们听歌,歌曲火,但我们未必知道歌手是谁,但现在则是人火了,才带动歌曲火。' v! s% T' c( c9 T& E8 I

8 K& y: l& ]& l

一首歌火不火,可以用数据来掩饰,只是在KTV里,这就无法掩饰了。粉丝成百上千地购买流量明星的单曲,也未必能完整唱出一首歌,不是粉丝的路人们更别说点他们的歌了。

6 d$ @4 ]3 \% K! n3 \. D; p$ h7 ^: o+ Y

长期以来,华语乐坛的繁荣持续为KTV这一行业“输血”,许多经典老歌或网络神曲都是消费者在KTV的首选。而在2015年左右,KTV的生意开始变得寡淡,部分头部品牌出现了倒闭或停业的现象,巧合的是这个时间正是流量明星崛起的节点。这一年,“归国四子”归国,引领了长达5年的“流量”时代,KTV则消失在流量时代。3 f1 [4 q3 u; _" s

. G b$ m& L, s2 }0 S( n

年轻人忙着追星,哪有时间去KTV?0 |- A% \! d" B& C/ | c! c

9 X1 @: `1 z( W4 p/ a! Q1 P

KTV、网吧、影院…这些线下场所的没落,本质上是因为它们正在被年轻的Z世代所抛弃。+ T0 A0 W2 Y/ | `' Y: Q

3 E8 K* c2 g! a2 P

一方面,剧本杀、密室大逃脱、电竞酒店等新生事物产生,逐渐取代KTV,成为Z世代的社交娱乐新宠;另一方面,用户的社交娱乐早已从线下转移到线上,大大削弱了KTV最核心的社交功能。

) D7 l2 E% W& b9 ~+ c$ x

0 s- D' P3 X4 ?! N

! u, Q$ n/ b) k$ Z2020年,社科院发布了一份研究报告。报告指出,2019年到2020年,中国平日人均休闲时长3.6小时,而平均在线休闲时间却长达4.9小时。其中60后、70后及80后在线休闲时间为1~3小时的人最多,90后在线休闲时间为3~5小时的人最多,00后在线休闲时间为5~8小时的人最多。$ i h8 ]. F5 |' p* Q e

* d/ h L6 r ?7 i( g) r) F' M

越是年轻的群体,线上休闲的时间就越长,而00后们把休闲时间大部分用在哪呢?一个答案就是追星。# @8 ?' i$ r9 b( E4 I# |

; w6 k, f& M* l n3 p7 w

一般来讲,追星女孩们每天至少会花一到两个小时的时间,为自己的偶像控评、反黑、打榜、做数据,除此之外,考古物料、刷剪辑、关注爱豆动向则需要花费更多的时间。现在年轻人追星,尤其关注偶像的物料,而关于偶像的同人创作也是官方物料之外的另一种重要内容形态,所以吸引了大批00后聚焦于LOFTER和B站等UGC内容活跃的平台,这进一步拉长了追星的时间。) W: y' x6 ?2 K& H4 P% D$ K: q

% M6 B2 ?2 i0 O" B

# I3 e( L1 s* I& s$ {! p' i% J* d微博上,有过一个小调查,春节假期会花多少时间在快乐追星上?结果显示,有2/3的人选择5个小时以上。

" x: s. J$ M; U6 r

- J% |8 Q" N. e2 W' k低学历追星花时间,高学历追星爱花钱,追星时间的差异可能来源于此。学生族空暇时间多,有足够多的精力为偶像做数据,上班族的休闲时间不比学生族,她们更愿意直接在偶像身上花钱。- v. S4 ?3 p# @* ^# L

: h' x8 e- y1 l: r" e

: l. n8 |9 ^2 ~+ I1 H4 ^) d4 u

: l. n8 |9 ^2 ~+ I1 H4 ^) d4 u

Z世代大多属于前者,她们是追星群体核心的主体。在超级星饭团与摩点App这两款饭圈APP上,我们看到,超级星饭团用户中在读学生数占比达到77.7%,摩点稍低,占比达58.6%。这种用户结构其实和不同年龄段的在线休闲时间一致,00后的在线休闲时间最长。

+ c7 s& X% p _) y( U1 B2 S: }) n6 |7 Y. O8 b

00后不止愿意花大把的时间在追星上,而且平均每月的追星消费也很高。《维度》调研发现,00后中有14.89%的人每月为追星花费5000元以上,这个比例大大超过了80后、90后及95后追星消费超5000元的占比。因此,流量“歌手”们出单曲必然会有粉丝买单,又何必在乎歌是否好听或能不能被大众传唱呢?) k3 c- B' Y7 r, h1 H- f8 |1 W" P5 n- \& y

5 M7 @# A# ^/ K" G( m: A

流量明星“跌倒”,会让华语乐坛更好吗?

2 k7 E s; e- g; A* {, H8 G* X4 E: o2 e1 N$ L/ ~

2019年,《上海堡垒》上映,网友调侃,《流浪地球》打开了科幻片的一扇门,《上海堡垒》又给其关上了。《上海堡垒》的垮掉,是国内电影史上的一个“里程碑”,它正式宣告流量思维在电影产业的失效。自此后,很多影视公司纷纷发声,以后不会再和流量小生合作。8 I$ ^& y9 z: Y. Y) j6 n

5 o, x" Z0 C4 l0 g9 \华语乐坛也在经历流量明星的倒塌。近来,娱乐圈塌房的明星一个接一个,先是华晨宇被一女网友曝光整容、植发,又称张碧晨为“小三”插入两人感情,其情史之丰富,与他的人设大相径庭。而后吴亦凡以选MV女主角名义诱骗少女粉丝一事,引爆娱乐圈,再次刷新流量明星道德品行的底线。3 a& X& Y- U* I; u

; `" g, B* ]* f华晨宇、吴亦凡…这两个经常出现在各大音乐榜单中的流量明星,被他们的粉丝推崇为华语乐坛的“中流砥柱”,如今他们的“倒塌”,是否会像《上海堡垒》在电影行业引起的连锁反应一样,遏制流量明星继续对华语乐坛的“入侵”呢?

5 g3 G. x8 _- i4 n8 ~6 K8 x

, e! d5 {# ~$ e ]答案可能是否定的。流量明星在电影行业的失利,给背后的影视制作公司带来了商业及口碑上的双重损失,这才导致他们不得已放弃了流量明星,但是与电影行业不同,围绕流量明星的单曲付费、音乐版权、演出等业务,至今依然给音乐公司贡献了不菲的利益。因此,他们不可能放弃流量明星。! s7 ?8 G* A. s3 D

# c: ~; c+ v# b/ |3 W

以风华秋实为例,从风华秋实近两年的业务表现来看,其极高的净利润主要来源于音乐版权业务,而音乐版权的重中之重在于鹿晗。

# ^2 G, \1 Q N" }; }, O0 i/ D- [+ n$ u; N* L" o

广告# W- _' i0 w& E9 ^! H# O

据音乐先声查证,截至1月25日,鹿晗个人的数字专辑销售额超过1.2亿元人民币,他是国内为数不多数字音乐销售破亿的艺人,在风华秋实所列出的2018年以来制作的单曲/专辑中,我们也看到鹿晗的作品占了很大一部分。为了获得鹿晗的音乐版权,腾讯音乐每年都会向风华秋实采购,这部分收入达到了该公司总收益的70%以上。! A, Y# U+ u% H v) v

N$ B8 Z4 p% X: j9 @; j% @( P

流量明星备受音乐公司及在线音乐平台追捧,他们已经成为这条产业链运行的核心,甚至可以说,流量明星和背后的粉丝经济支撑起了现在的数字音乐产业。因此,一两个流量明星倒下,综艺节目、短视频、社交媒体造星的模式不会变,流量明星或歌手还将层出不穷。

$ b0 c/ N" n; g9 n; K/ P L( J2 P" K" b

而大批肯为自己偶像撑销量的粉丝,还会孕育出下一个“吴亦凡”或“华晨宇”。, b% x0 y: D" h' ?5 `

; s4 G6 H. i4 ?- A Z纵观我国音乐产业的发展脉络,当前的华语乐坛正进入一个前所未有的割裂状态,粉丝支持爱豆,网络神曲俘获五环外用户,古风、说唱、民谣等圈层,各自欣赏,更多的人守着自己喜欢的老歌,感慨时代已过。不可忽视的是这其中的鄙视链和对立,已经无法消除。

: a* S, ]1 y! }1 x

0 _) t8 A) }* b9 ~3 d4 E; @/ C也许很长一段时间,在KTV里将很难找出一首老少皆宜的歌曲,供人一同消遣。 |

|