|

|

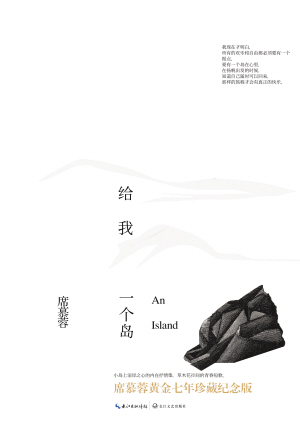

推荐理由:从1989年到1996年的7年岁月,是席慕蓉口中自己作家生命的“黄金时期”。从此她的文笔不再只限于香港、欧美的求学生涯,不再困于台湾那温暖的生活,转而开始留恋于蒙古高原上那山川大地的空远开阔和天地之间的逼人气势。可以说,那渴望已久的蒙古草原带给她的悲喜触动都是过往的一切无法比拟的,而心境的变化也让她的散文有了不同于其他台湾女作家的气质。内心不再漂泊,有了真正可以靠岸的小岛;眼界不再狭促,有了远眺四方的天地,这才使得席慕蓉有了一份真,使得席慕蓉的散文更加温顺平和。

% R2 p' b+ ], D& h. B. F

6 g. K7 h& ^3 Y" | 弯泉9 @8 w' W$ I- f- r/ Y) f7 \

2 ]" @1 T2 [% n l4 A3 O 人的名字,是一种归属于辨别的标识,土地的名字也是。9 k' ~ I7 n' L9 @$ m

8 d! j2 F+ A: f; G9 o 人的名字在一生里通常不会更改,土地的名字原来也应该如此。 b7 F0 {- Z+ j. ^

/ ]' ^5 X. o! R5 h7 C) ? 可是,在人类历史上,为什么每次在政权转换了之后,总要先将土地重新命名?; m& P6 E s- d7 K0 i

2 o1 E# ~7 X; B% W! \+ R6 M1 N 我的家乡在近代就换了许多不同的名字。父亲年轻的时候在机关栏上填的是“察哈尔盟镶黄旗”,我的户口簿上写的是“察哈尔盟明安旗”,而如今,在家乡的族人们却又要称这块土地是“锡林郭勒盟正镶白旗”了。

* ^) a( b- s4 Y" S

; t+ h( X. V4 _$ W5 } 朋友说,我的遭遇还不算太悲惨,总比要被迫把自己美丽的故乡改口叫做“仁爱乡”、“忠孝乡”要好一点,起码还有一部分来自自己文化的根源。

( c- {) V0 y0 b( V) ?9 S* p

5 ~% `; ~, F) S 可是,如果要呼唤故乡,如果在生命的路途上要回头呼唤故乡,有谁不渴望能够找到一个古老、朴素,是由自己的祖先所命名,而又到如今还存活着的名字呢?

" `' g$ z: x( R) `, r! |+ L0 P' F4 |' F t7 r

因为,只有这样的名字,才能更贴近那块土地,也只有这样的名字,才能更贴近我们的心。哪怕只是座荒凉的山,哪怕只是条浅浅的溪流,只要能够逃过了被更改、被涂抹的命运,留下了一条可以与“昔日”相连接的线索,就是给乱世的子孙们最好的礼物了。$ G; s+ m9 |0 P' U; w0 L7 q/ i

. P4 w. F- F8 j6 w8 |- E2 B 这份礼物,终于给我找到了。

6 j% B! q) \ E/ b+ K' h- X- A" u. H; x+ o, ~

三年之前,初次见到父亲的那片草原,才知道她保有了一个古老的名字—“宝勒根道海”,用汉文的意思来说,就是“弯泉”。! S. w6 H8 V R. C

1 z. ]/ T, Y& d! P 我不知道这个名字最早来自哪个年月,也不知道还能保留多久。我只知道,今天,这是父亲与我以及我们的族人之间,唯一可以共享的愉悦和安慰。

! n% ~* D) w$ H+ h+ h/ K/ u# o) ?9 o/ I2 g8 e% A, J5 W

弯泉,宝勒根道海。我终于找到了一个可以依靠线索,开始去寻找一个古老而又朴素的文化。每次翻阅那些历经浩劫的断简残篇,仿佛能够隐隐地感觉到民族血脉的跃动,充满了顽强的生命力。

K" Y/ P9 U' [# V: g5 } D/ c' A p9 t) p i( d0 C% y8 A

正如人类学家利瓦伊史陀所说的一样,每种文化都有着强烈保持自身本色的愿望,因为,唯有如此,她才不至于消失和灭亡。

' R/ w1 F6 u6 a# S9 d+ B" e, V1 C- n9 {

几十年都过去了,一直要到踏上草原之后,要到了今天,我才开始了解:原来,在过去的几十年里,那因为内蒙古而流下的泪水并不完全是“冲动”,那在心中固执的渴望也并不完全是“狭隘”,所有的现象都牵连于一种内在的需求,是文化与种族加诸于每一个团体之上的,不得不如此的需求。

# g7 z% C! ~( W0 S+ n( B2 @

; \- I4 g# w, e/ m9 z 一切都不过只因为我是一个蒙古族人罢了。认识了这样的处境之后,心里反而释然了,重压卸下,那蒙古族文化里明朗美丽的特质反而在处处向我显现。在这里试着把这些心情写下来,就用草原的名字作为篇名,献给遥远的故土。

" M/ Y! ]0 p& H: V

4 x1 n* n7 t& G 非学会一首蒙古歌不可

: ]7 e* O" }& |, O' J d, \5 {" h4 L) ]0 M

从前,常听外婆说,五岁以前的我,是个标准的蒙古族娃娃。虽然生长在中国南方,从来也没见过家乡,却会说很流利的蒙古话,还会唱好几首蒙古族歌,只可惜一入小学之后,就什么都忘得干干净净的了。$ D5 c% K$ g% r* }

/ O6 N9 z- j+ a1 V1 i

隐约感觉到外婆语气里的惋惜与责备,可是,我能有什么办法呢?

) D# m5 _7 O- E4 e1 V2 ~

2 o1 ^) D! H. w$ V 对一个太早入学,智力体力都不如人的孩子来说,小学一二年级可真不好念哪!刚进去的那些日子里,真可以说是步步惊魂,几乎是把所有的力气,把整个的童年,都花在追赶别人步伐,博取别人认同的功夫上了。4 F3 M" y7 N. H

9 w2 I4 Z+ m2 L! A! o( {. x 要班上同学愿意接受你并且和你做朋友,并不是一件容易的事,偏偏还要跟着父母四处迁徙。那几年间,从南京、上海、广州再辗转到了香港,每次都要重新开始,我一次又一次地更换着语言,等到连那些说广东话的同学也终于接纳了我的时候,已经是小学五六年级了。我汉语标准、广东话标准,甚至连他们开玩笑时抛过来的俏皮话,我也能准确地接招还击。只是,在这样长时间的努力之后,我的蒙古话就只剩下一些问候寒暄的单句,而我的蒙古歌则是早已离我远去,走得连一点影子也找不回来了。

; A* ]6 }+ N5 V& Q" m4 T9 J- _" e9 x

那以后外婆偶尔提起,我虽然也觉得有点可惜和惭愧,但是年轻的我,却不十分在意,也丝毫不觉得疼痛。8 R9 C& H, H0 N2 \& m# H

0 [; F, O5 {! x- i 那强烈的疼痛来得很晚,很突然。

& ~0 l7 E/ i- p. U7 d5 F+ W2 l& b9 b! z

9 p5 h9 l% x( h4 M) a6 E: V$ z( r. A. F! @ 1989年夏末,初次见到了我的内蒙古原乡。这之后,一到暑假,我就像候鸟般地往北方飞去。有天晚上,和朋友们在鄂尔多斯(600295,股吧)高原上聚会,大家互相敬酒,在敬酒之前都会唱一首歌,每一首都不相同,都很好听。当地的朋友自豪地说:鄂尔多斯是“歌的海洋”,他一个人就可以连唱上七天七夜也不会重复。

2 N( n h5 ^! c6 X

6 m& J7 P' ]) d6 s' G2 T8 w6 ` 那高亢明亮的歌声,和杯中的酒一样醉人,喝了几杯之后,我也活泼了起来,不肯只做个听众,于是举起杯子,向着众人,我也要来学着敬酒了。可是,酒在杯中,而歌呢?歌在哪里?在台湾,我当然也有好朋友,我们当然也一起喝过酒,一起尽兴地唱过歌。从儿歌、民谣一直唱到流行的歌曲,可以选择的曲子也真不算少,但是,在这一刻,好像都不能代表我的心,不能代表我心中渴望发出的声音。

6 e$ H/ Y" C- b. \( X6 V2 w/ ~7 o( h9 o) g

此刻的我,站在原乡的土地上,喝着原乡的酒,面对着原乡的人,我忽然非常渴望也能够发出原乡的声音。4 ~# z4 L" f) l: }

2 L- Q5 x7 S6 z. W

不会说蒙古话还可以找朋友翻译,无论如何也能把想表达的意思说出七八分来。但是,歌呢?用原乡的语言和曲调唱出来的声音,是从生命最深处直接迸发出来的婉转呼唤,是任何事物都无法替代也无法转换的啊!) q$ u9 E" y$ {: @+ d9 A

% X4 @: K0 x( U! j

在那个时候,我才感觉到了一种强烈的疼痛与欠缺,好像在心里最深的地方纠缠着撕扯着的什么忽然都浮现了出来,空虚而又无奈。" x A9 b b! ^4 j

9 Z6 Q1 q/ p3 [. G5 X: [

因此,从鄂尔多斯回来之后,我就下定决心,非要学会一首蒙古歌不可。真的,即使只能学会一首都好。

5 X7 ]* T f* t9 o) o' o, Q1 p

# d8 ~6 P! c/ ~/ y% j& q 但是,事情好像不能尽如人意。我是有几位很会唱歌的朋友,我也有了几首曲谱,有了一些歌词,还有人帮我用英文字母把蒙文的发音逐字逐句地拼了出来。但是,好像都没什么效果。看图识字的当时,也许可以唱上一两段,只要稍微搁置下来,过后就一句也唱不完全了。7 r b b$ X- a, y6 s7 H3 ^

d* o+ t) c% Q0 U; O& j 1993年夏天,和住在德国的父亲一起参加了比利时鲁汶大学举办的蒙古学学术会议。在回程的火车上,父亲为朋友们轻声唱了一首蒙古族民谣,那曲调非常亲切。回到波昂,我就央求父亲教我。

, I, i8 t% x# _$ D4 X" t4 R

: ?7 K( I) n' B% D) o) E7 \ 父亲先给我解释歌词大意,那是个羞怯的青年对一位美丽女子的爱慕,他只敢远远观望:何等洁白清秀的脸庞!何等精致细嫩的手腕!何等殷红柔润的双唇!何等深沉明理的智慧!这生来就优雅高贵的少女,想必是一般平民的子弟只能在梦里深深爱慕着的人吧。

9 t( ~. Y2 m. w9 I* ^: Y% m

& N3 k3 y1 D @. C 然后父亲开始一句一句地教我唱:1 Q' N$ M3 u/ L6 R" N# ] A9 _1 P, F

" T9 S% R9 z* j. L 采热奈痕查干那! Z: Z$ C* d. j7 w; e' x3 e" l" y

* o# R. F$ z" I! `

查日布奈痕拿日英那!

1 u9 x3 q! u* {. Q

# d {8 C% A$ D4 t ……/ e j7 G! x4 ?( ~% ^# ]

% k4 A; z& Y6 W$ g

在起初,我虽然有点手忙脚乱,又要记曲调又要记歌词,还不时要用字母或者注音符号来拼音。不过,学习的过程倒是出奇的顺利,在莱茵河畔父亲的公寓里,在那年夏天,我只用了一个晚上的时间,就学会了一首好听的蒙古歌。& [2 R. `( i/ f2 q

7 {1 L8 ~+ M- t+ W 回到台湾之后,好几次,在宴席上,我举起杯来,向着或是从北方前来作客的内蒙古客人,或是在南方和我一起成长的汉人朋友,高高兴兴地唱出这首歌。令我自豪的是,好像从来也没有唱错过一个字,唱走过一个音。2 H$ \ Y& c a) G1 S6 q) I: s

1 N$ b! T* p1 D 1994年春天,和姊妹们约好了在夏威夷共聚一次,有天晚上,我忍不住给她们三个唱了这首歌。4 N4 G' b5 R: Q K! k- c$ ]( ]

' ~0 g* K x! I* P% |3 k 是在妹妹的公寓里,南国春日的夜晚慵懒而又温暖,窗外送来淡淡的花香。她们斜倚在沙发上,微笑着注视着我,仿佛有些什么记忆随着这首歌又回到了眼前。

/ P* u. ^& n. [! v; `( j: |

" M: w8 }1 E4 d& p" J( | 我刚唱完,妹妹就说:这个曲调很熟,好像听谁唱过。

+ J& A" ]5 E/ ?! T! i! Z E5 p) v$ a- L% n* x! ]1 ^

然后,姊姊就说:2 Q4 a J6 e U! w

, S3 v4 v" J; x! A! U) w& ~ z: E3 M “是姥姥!姥姥很爱唱这首歌。我记得那时候她都是在早上,一边梳着头发一边轻轻地唱着这首歌的。”7 ^! l* |; O7 O: W$ j$ |% m0 t$ X" Z

3 P4 @2 z7 [2 G2 Y; S! x

原来,答案在这里!

- b& v5 b& ]/ F+ ~

- j$ u* N: S$ }; c. V; o+ R 姊姊的记忆,填补了我生命初期的那段空白。; S6 t2 X3 V4 I' e; [

% M4 O& N: b' K! w

我想,在我的幼年,在那些充满了阳光的清晨。当外婆对着镜子梳头的时候,当她轻轻哼唱着的时候,依偎在她身边的我,一定也曾经跟着她一句一句唱过的吧?不然的话,今天的我怎么可能学得这么容易这么快?

8 V0 N& \+ e, J j7 m$ k/ E: a

5 G: k! k' \8 T: N3 S$ O, C1 s 我忽然安静了下来,原来,答案藏在这里!转身慢慢走向窗前,窗外花香馥郁,大地无边静寂,我只觉得自己好像刚刚走过一条迢遥的长路,心中不知道是悲是喜。& ^! K4 v. _' S; v

0 T3 d) S( x. D2 b 一切终于都有了解答。原来,此刻在长路的这一端跟着父亲学会的这首歌,我在生命初初启程的时候曾经唱过。 |

-

|